Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |

Газета основана в ноябре 1957 года

| |

Исторический срез

Между прошлым и будущим

Институтская Дубна - 1956

Мужество делает удары судьбы ничтожными.

Демокрит

В отличие от таинства рождения человека в рождении научного учреждения ничего таинственного нет. ОИЯИ не исключение. Все ходы записаны. Часть из них приведена в книге "История создания ОИЯИ в документах ЦК КПСС", выпущенной в 2015 году Издательским отделом по инициативе начальника Научно-информационного отдела Б.М.Старченко, остальное рассеяно в воспоминаниях участников и очевидцев событий тех лет. Главное впечатление: ОИЯИ создавался в спешке. Из воспоминаний первого директора ОИЯИ Д.И.Блохинцева: "Я помню, как И.В.Курчатов вызвал к себе в кабинет ученого секретаря НТС ведомства1 Б.С.Позднякова и сказал ему: - Пиши двенадцать писем всем "ребятам" об организации Восточного института! - Каким ребятам? - Как каким? В.Ульбрихту!.." Откликнулись почти все. Кроме Югославии - их предложение об ОИЯИ не заинтересовало: они уже были в ЦЕРН, а тут ехать куда-то надо.

За круглым столом в Академии наук СССР В.И.Векслер, А.В.Топчиев, Д.И.Блохинцев и М.Г.Мещеряков

26 марта 1956 года 11 стран социалистического содружества подписали Соглашение об образовании международного научного центра, и это считается днем рождения ОИЯИ (хотя правильнее было бы говорить о зачатии). При определении взносов стран-участниц, кто сколько будет платить, дело получило неожиданный оборот. Китайцам назначили 10%, а они сказали: нам этого мало, мы великая держава, будем платить 20%. Все были приятно удивлены и начали благодарить, а китайцы отмахнулись: ну что вы, такая мелочь.

Банкет по случаю заключенного соглашения состоялся в ресторане "Прага". В центре общего внимания был, разумеется, первый директор международного научного центра член-корреспондент Украинской академии наук профессор Д.И.Блохинцев. Посетители Музея истории науки и техники ОИЯИ, под впечатлением рассказов об эпохе "бури и натиска", иногда спрашивают: а почему не Мещеряков? Возможно, обе кандидатуры рассматривались с самого начала, а выбор в пользу Блохинцева был сделан после того, как Понтекорво обратился к Курчатову с просьбой отпустить его к Векслеру. Игорь Васильевич знал своего Мишеля "с университетских пеленок" и ценил его организаторский талант, но и Блохинцева ценил как организатора после пуска Обнинской АЭС.

Снимок из фотоальбома Д.И.Блохинцева

В начале апреля в рабочем журнале Дмитрия Ивановича появляются первые записи. Что-то выделено в рамочку, что-то подчеркнуто, что-то перечеркнуто красным карандашом. Несущие конструкции будущего международного научного центра уже есть, предстоит создать две новые лаборатории. Глядя на то, как от страницы к странице меняется структура будущего научного центра, чувствуешь себя причастным к сотворению мира... Исчезает как самостоятельная структурная единица Лаборатория изучения материалов. Радиохимическая лаборатория включается в Лабораторию ядерных проблем, МЗИ (ускоритель многозарядных ионов, будущий циклотрон У-300) планируется строить в Лаборатории ядерных проблем. Лаборатория космических лучей зачеркнута, ее не будет совсем - "космики" остаются в Москве.

Дмитрий Иванович - в роли архитектора, демиурга, такой шанс выпадает раз в жизни, да и то не каждому. И всё удается! Получено "добро" на создание Лаборатории теоретической физики (сбывается мечта советских физиков-теоретиков!). Министр среднего машиностроения СССР А.П.Завенягин согласился, что еще один Обнинск в Дубне не нужен, и вместо реактора непрерывного действия, который планировался вначале, будем строить импульсный реактор, каких еще не было в мире.

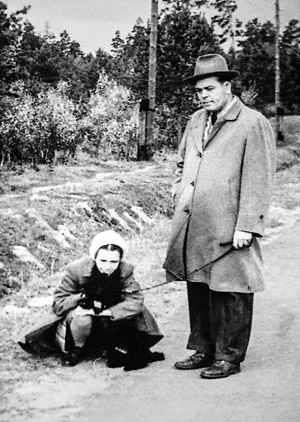

Члены Ученого совета наблюдают, как административный директор ОИЯИ В.Н.Сергиенко чертит на песке

будущее здание ЛТФ. В центре, в плаще и шляпе, за рождением нового здания внимательно следит

представитель ГДР, лауреат Нобелевской премии Густав Герц

Энергичная запись красным карандашом: "Сделать город!" И Дубна получает статус города, а через два месяца, стирая грань между городом и деревней, к Дубне присоединили одним махом всю округу: Ново-Иваньково, Ратмино, Юркино, Александровку и Козлаки.

|

| Л.Инфельд, Н.Н.Боголюбов, И.Е.Тамм. 1958 год |

Казалось бы, судьба МГ решена, он едет на Дальний Восток руководить наукой. Но всё не так просто. Видимо, одного нарушения какой-то секретной инструкции оказалось недостаточно и потребовалась "инициатива на местах". И вот в середине лета (как гром среди ясного неба для непосвященных, вспоминал Г.Д.Столетов, один из самых преданных учеников МГ) - партийное собрание Лаборатории ядерных проблем. Повестка из двух пунктов. Первый, в духе времени, о преодолении культа личности и его последствий, второй - "Разное".

Что проходило на том собрании и что там говорилось, об этом не раз рассказывал один из активных его участников А.А.Тяпкин. Когда перешли к пункту "Разное", ветеран лаборатории Н.И.Петров задал вопрос: почему из лаборатории уходит Бруно Понтекорво? И МГ, сидевший в президиуме, предложил: а давайте его самого спросим. Понтекорво встал и сказал всё, что он думает о директоре. За ним выступил Тяпкин. Примерно так: "Ничего нового Бруно Максимович нам не сказал. Всё это мы знали и так. У меня другой вопрос: кто в этом виноват? Мы с вами. Не одернули вовремя своего старшего товарища... И вдруг встает начальник политуправления, которого считали человеком МГ, а потому в заговор он посвящен не был, и бьет себя в грудь: нет, товарищи, это я виноват. Потворствовал…"

Тут все как будто очнулись - и понеслось... Предлагалось даже исключить коммуниста Мещерякова из партии, но знающие люди это предложение на голосование не поставили, а стенограмма собрания в срочном порядке была отправлена в Москву: должность МГ была номенклатурой ЦК и вопрос решался там. На втором собрании, вскоре после первого, Михаил Григорьевич признал свои ошибки2 и получил строгий выговор по партийной линии с занесением в личное дело.

|

| МГ с младшей дочерью Ольгой и щенком Суриком (подарок И.В.Курчатова) |

В начале сентября из Москвы пришло окончательное решение: Мещеряков остается на должности начальника научно-экспериментального отдела. И представляя членам Ученого совета кандидатуры директоров лабораторий, Дмитрий Иванович назвал не фамилию Мещерякова, которую все уже готовы были услышать (ведь именно он сидел за круглым столом по левую руку от Блохинцева в марте), а фамилию его заместителя Джелепова, объяснив кратко и дипломатично: к Михаилу Григорьевичу как к ученому вопросов нет, всем известны его научные работы, но у него сложились тяжелые отношения с коллективом и советская сторона отзывает его с должности директора.

И на этом можно было бы поставить точку в рассказе о том, через что довелось пройти первому директору институтской Дубны в 1956 году, но есть еще один любопытный документ, застрявший между прошлым и будущим. Его нашел хранитель фондов Музея ОИЯИ Кирилл Козубский. Разбирая бумаги, выложенные в коридор в одном из зданий Лаборатории ядерных проблем, он обнаружил докладную записку члена-корреспондента АН СССР М.Г.Мещерякова на имя товарища В.П.Джелепова. Записка датирована 4 октября 1956 года, из чего можно заключить, что ее автор довольно быстро оправился от нанесенного ему удара.

Так в 1956 году выглядел нынешний сквер имени М.Г.Мещерякова

Михаил Григорьевич критически разбирает предложенную молодым ученым Борисом Негановым составную модель нуклона. На сегодняшний день эта модель выглядит фантастически: стабильная частица протон и нейтрон, живущий в свободном состоянии несколько минут, строятся из кси-гиперона и двух ка-мезонов - частиц, которые живут миллиардные доли секунды. Но в истории физики не раз случалось, что фантастические идеи оказывались в конце концов верными - взять хотя бы корпускулярно-волновой волюнтаризм Луи де Бройля или невидимые силовые линии Фарадея.

Михаил Григорьевич оставляет молодому ученому лучик надежды: "Возможно, мои критические замечания не опровергают нацело гипотезы Б.Неганова... Чтобы объективно разобраться до конца в этом вопросе, я рекомендую направить работу Б.Неганова профессору М.А.Маркову". Но добавляет при этом: "Я не несу никакой ответственности за работу Б.Неганова и не рекомендую направлять ее в печать в том виде, в каком она написана". В этом весь МГ: работы, сделанные в его лаборатории, должны быть безупречны.

В том же году появилась модель Сакаты, включившая в себя все известные к тому времени и предсказанные элементарные частицы, и судьба модели Неганова была решена. Надо ли было ее публиковать, хотя бы под рубрикой "В порядке дискуссии"? Вот как на подобный вопрос в свое время ответил Энрико Ферми. В 1949 году он и его аспирант Чж. Янг представили пи-мезоны как связное состояние пары нуклон-антинуклон, склеенных каким-то еще не известным взаимодействием, настолько сильным, что пи-мезоны оказываются значительно легче самих нуклонов. Янг счел, что гипотеза недостаточно обоснована и "ее следует похоронить в черновиках", а Ферми сказал: считают студенты, а научные работники ставят вопросы, и я считаю поставленный вопрос достойным публикации.

_____________

1 Имеется ввиду НТС Средмаша. В дневнике того времени у Дмитрия Ивановича немного иначе: ""Чернов, пиши всем ребятам" (И.В.). - "Каким?" - "Ну, Мао Дзедуну, Гомулке, Ульбрихту и т.д." (И..). Это об ОИЯИ!"

2 Из воспоминаний Г.Д.Столетова: "Формальным поводом собрания, опять же по слухам, явилось письмо в ЦК КПСС группы сотрудников института с жалобой на будто бы самоуправные действия директора. Сразу вспомнилось, что месяца за два до этого в институте мелькала какая-то бумага, с которой конфиденциально, по выбору знакомили некоторых сотрудников. Нас, молодых, "призыва" 1953-1956 гг., она обошла стороной. Кто был инициатором этого письма и что конкретно вменялось в вину нашему начальнику - об этом история умалчивает. Говорили что-то о грубости, чуть ли не хамстве М.Г. по отношению к подчиненным. Но в отношении нас факты говорят иное. К нам, юнцам по сравнению с ним, он неизменно обращался уважительно по имени-отчеству, не допуская бестактности, даже если был очень недоволен нашей работой. Впрочем, любое резкое замечание, при желании, можно трансформировать в грубость, а откровенное нелицеприятное высказывание - в хамство".

Из воспоминаний В.М.Цупко-Ситникова: "В лаборатории дела шли нормально, и причина ухода М.Г. была не "производственная". Дело в том, что М.Г. как-то не почувствовал некоторых перемен после смерти Сталина в 1953 году. Только что прошел 20 съезд КПСС, развенчавший культ личности Сталина, и обстановка стала меняться. У М.Г. же некоторые моменты поведения по отношению к людям остались прежними, жесткими. Возник конфликт со ставшим очень заметным физиком и человеком Бруно Максимовичем Понтекорво, и это привело к отставке М.Г."

3 Эта просьба Михаила Григорьевича свидетельствует о том, что несмотря ни на что он видел себя прежде всего физиком, а не генералом от науки.

Александр РАСТОРГУЕВ