Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |

Газета основана в ноябре 1957 года

| |

|

Номер 40 (4788) от 16 октября 2025: |

Исторический срез

ОИЯИ выдает результаты

Институтская Дубна - 1957

Дмитрий Иванович называл первые годы ОИЯИ весной нашего Института. Весна выдалась бурная и богатая на события. Вслед за сменой вывески начались первые, пока еще косметические перемены. Международный научный центр обретал зримые очертания. К концу 1957 года в Дубну было уже инжектировано 104 иностранных специалиста, при этом некоторые приехали с семьями. Китайский физик Ван Ганчан возглавил сектор пузырьковых камер в ЛВЭ. Вице-директорами ОИЯИ стали польский физик-экспериментатор Мариан Даныш и чешский физик-теоретик Вацлав Вотруба. Все страны-участницы были представлены в Ученом совете Института - все за исключением, на первых порах, Северного Вьетнама, где еще не было своей ядерной физики1. Вот почему в письме на имя директора ОИЯИ Д.И.Блохинцева 27-летний инженер-гидростроитель Нгуен Дин Ты честно признается, что в этой области он новичок. Но "партия сказала: надо", и этот парень за 2,5 года не только освоил новую для себя профессию, но и стал соавтором научного открытия.

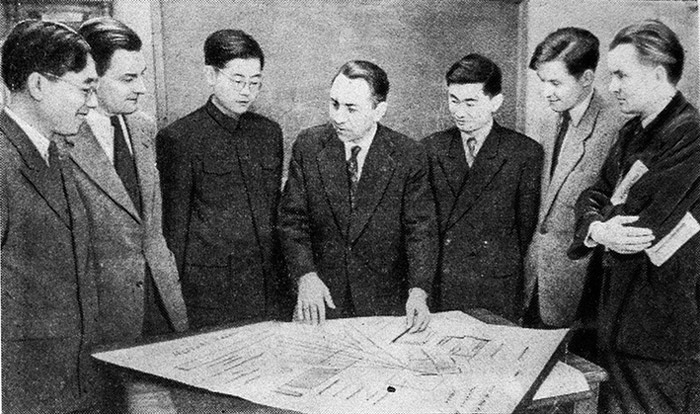

Вице-директор М.Даныш, директор ЛЯП В.П.Джелепов, вице-директор В.Вотруба, административный директор ОИЯИ В.Н.Сергиенко, директор ОИЯИ Д.И.Блохинцев, директор ЛВЭ В.И.Векслер, помощник директора ОИЯИ А.М.Рыжов, директор ЛТФ Н.Н.Боголюбов, директор ЛЯР Г.Н.Флёров

Ведущие теоретики мира получают приглашения поработать два-три месяца, придать Институту европейский лоск и повысить уровень. Янг, Ли, Фейнман, Гелл-Манн, Юкава - какие имена! А еще: Пайерлс, Швингер... Откликнулся один Вайскопф: к сожалению, не сможет. Возродить "братство физиков", сложившееся в 1920-х и просуществовавшее до второй половины 30-х годов, о чем мечтал Дмитрий Иванович, к сожалению, не удалось.

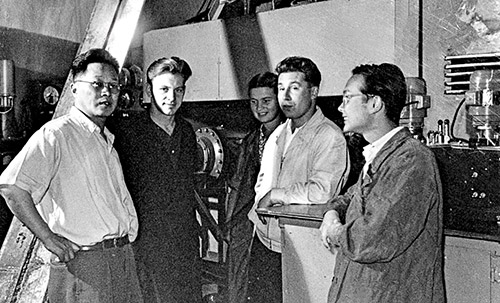

Член Ученого совета, вице-директор ОИЯИ в 1959-1960 гг. начальник сектора пузырьковых камер ЛВЭ профессор Ван Ганчан и пока еще не обремененные степенями и званиями сотрудники его сектора Л.Н.Струнов, Е.Н.Кладницкая, М.И.Соловьев и Дин Дацао

Сотрудники ОИЯИ один за другим прорубали окно в Европу: не только первые, но и вторые лица отправились в загранкомандировки. На страницах только что созданной городской газеты "За коммунизм" научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Спартак Коренченко поделился впечатлениями о конференции по физике мезонов, которая проходила в Венеции (и, конечно же, о самой Венеции). Дирекции ОИЯИ удалось направить туда и профессора Ху Нина, несмотря на отсутствие дипломатических отношений Китая и Италии; позже такого рода препятствие удалось преодолеть и с командировкой профессора Гейнца Позе в Лондон. А будущий замдиректора Лаборатории ядерных реакций любимый ученик Флёрова Сергей Поликанов в конце года полетел с докладом в Копенгаген…

Профессор Ху Нин (КНР), Франк Кашлун (ГДР), Чжао Чжунжао (КНР), директор ЛЯП В.П.Джелепов (СССР), Дуань Иши (КНР), Рышард Сосновски (ПНР), Думитру Нягу (РНР). Венедикт Петрович знакомит представителей стран-участниц со схемой вывода пучков ускоренных частиц из камеры синхроциклотрона. Из 2-го номера только что созданной газеты "За коммунизм" от 16 ноября 1957 года

Институт прирастает новыми лабораториями. Вслед за ЛТФ обретает своего директора Лаборатория нейтронной физики, о которой было заявлено еще на 1-й сессии Ученого совета, и дата под приказом о назначении И.М.Франка на должность стала днем рождения ЛНФ. О научных результатах Лаборатории говорить пока рано. Нет ни здания, ни экспериментальной базы, да и самих сотрудников ЛНФ, включая директора, можно пересчитать по пальцам одной руки (к концу года - двух), а над созданием экспериментальной базы, первого в мире импульсного ядерного реактора, трудились люди из Обнинска.

Решением Ученого совета отдел МЗИ выведен из состава Лаборатории ядерных проблем, и его начальник Г.Н.Флёров становится директором Лаборатории ядерных реакций. На правах совместителя: он продолжает работать в Москве. Установка МЗИ - будущий У-300, экспериментальная база ЛЯР, еще лежит в чертежах и расчетах, и Георгий Николаевич со своими сотрудниками сектора №7 работает на 1,5-метровом циклотроне Курчатовского института, готовясь к синтезу трансурановых элементов.

Что касается собственно научных достижений, то это пока дело двух первых лабораторий, подаренных международному научному центру при его рождении в готовом виде (вспоминается фраза из "Капитанской дочки" Пушкина: "Матушка была еще мною брюхата, как я, по милости близкого нашего родственника майора гвардии князя В., был уже записан в Семеновский полк сержантом"). Ярким событием года стал пуск синхрофазотрона Векслера. В марте царь-ускоритель подал первые признаки жизни, а в апреле физики и инженеры ЛВЭ вышли на рекордные 10 ГэВ, и это стало триумфом советской науки и техники, потому что атомный гигант с рекордной массой магнита в 36 тысяч тонн был создан без единого "западного гвоздя".

А на 3-й сессии Ученого совета академик Н.Н.Боголюбов докладывал о новом методе в теории сверхпроводимости. Название доклада не должно вводить в заблуждение. На самом деле это был и новый метод, и сама теория. Боголюбов опирался на собственную работу 1946 года о сверхтекучести и разработанный для описания этого явления математический аппарат, а "запускающим импульсом" для него, по выражению Д.В.Ширкова, стала заметка американского теоретика Леона Купера, который первым отыскал ключ к разгадке природы сверхпроводимости (обо всем этом ёмко и исчерпывающе написал Д.В.Ширков2). Члены Ученого совета выслушали доклад с большим вниманием. Дмитрий Иванович задал вопрос, Леопольд Инфельд признался, что с первого раза не всё понял и не готов спрашивать, а остальные почтительно промолчали. Приоритет в создании теории сверхпроводимости впоследствии был признан за тремя американцами, которые опубликовали свою статью раньше, и одним из них, кстати, был тот самый Купер. И хотя теория называется по первым буквам их фамилий БКШ, теоретики предпочитают в своих работах пользоваться математическим аппаратом Боголюбова.

А на 3-й сессии Ученого совета академик Н.Н.Боголюбов докладывал о новом методе в теории сверхпроводимости. Название доклада не должно вводить в заблуждение. На самом деле это был и новый метод, и сама теория. Боголюбов опирался на собственную работу 1946 года о сверхтекучести и разработанный для описания этого явления математический аппарат, а "запускающим импульсом" для него, по выражению Д.В.Ширкова, стала заметка американского теоретика Леона Купера, который первым отыскал ключ к разгадке природы сверхпроводимости (обо всем этом ёмко и исчерпывающе написал Д.В.Ширков2). Члены Ученого совета выслушали доклад с большим вниманием. Дмитрий Иванович задал вопрос, Леопольд Инфельд признался, что с первого раза не всё понял и не готов спрашивать, а остальные почтительно промолчали. Приоритет в создании теории сверхпроводимости впоследствии был признан за тремя американцами, которые опубликовали свою статью раньше, и одним из них, кстати, был тот самый Купер. И хотя теория называется по первым буквам их фамилий БКШ, теоретики предпочитают в своих работах пользоваться математическим аппаратом Боголюбова.

На открытии, сделанном в том году в Отделе нуклонных взаимодействий Лаборатории ядерных проблем, стоит остановиться подробнее. Эта поучительная история двух научных результатов, один из которых стал прологом к другому (как выразился участник тех событий В.П.Зрелов), уходит корнями во времена ГТЛ-ИЯПАН. Георгий Лексин, первый аспирант М.Г.Мещерякова, пришедший в лабораторию вскоре после реконструкции синхроциклотрона, вышел за пределы своей диссертационной работы и наткнулся на неожиданный эффект: при лобовом ударе ускоренного протона с ядром тяжелого водорода ядро не разваливалось, а принимало на себя удар как целое, хотя энергия протона в сотни раз превышала энергию связи в ядре3. Это противоречило представлениям о дейтроне как о рыхлой структуре. Михаил Григорьевич вызвал к себе в кабинет молодого теоретика Бориса Барбашова и предложил ему отвлечься от увлекательных занятий квантовой теорией поля и подвести теоретическую базу под неожиданный эффект. Как писал потом сам Борис Михайлович, базу подвести ему не удалось, зато - далее цитата: "…беседы с М.Г.Мещеряковым и Г.А.Лексиным обогатили мое понимание физической картины этого процесса". Публикация зависла.

|

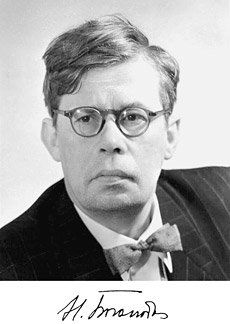

| Член Ученого совета ОИЯИ профессор Гейнц Позе, участник советского Атомного проекта, сотрудник будущей Лаборатории ядерных проблем с 1955 года. Из воспоминаний одного из его сыновей Рудольфа Позе: "Хотя Г.Позе в это время уже работал в открытом ИЯП АН СССР, его пребывание в Иванькове еще было засекречено. Поэтому он не только не мог принимать участие в совещаниях экспертов, но его нахождение в Иванькове даже скрывалось от немецких участников" |

Ничего этого в 1957 году предвидеть было нельзя. А потому Михаил Григорьевич скромно (Игорь Васильевич учил нас скромности, говорил он своим молодым сотрудникам) докладывал о полученном его группой научном результате. С содокладом выступил Д.И.Блохинцев - он нашел объяснение обоим эффектам и ввел в научный оборот термин "флуктон". Георгий Лексин образно назвал это "мгновенной элементарной частицей", а А.В.Ефремов впоследствии интерпретировал флуктон в терминах квантовой хромодинамики как многокварковое образование. Так что Венедикт Петрович, сказавший в решающий для МГ момент, что "Мещерякова убирать не надо, у него три успешных темы, и конфликтов не будет", по крайней мере в одном оказался прав.

Георгий Лексин защитился и ушел в ИТЭФ, о чем остается только сожалеть, а много лет спустя, при встрече со своим научным руководителем Лексин признался, что был у него и стихотворный вариант диссертации:

Задача наша - измерение

pd-упругого сечения.

Гигантский синхроциклотрон

Нам быстрый выдает протон,

Затем бросаем мы его

В контейнер с чистой D2O,

Там происходит столкновенье,

И, всем умам на удивленье,

Не взад, не вбок, почти вперед

Летит тяжелый водород.

Каков же вывод мудрых лиц?

Открыт эффект от трех частиц.

Да будет славен средь веков

Мой шеф М.Г.Мещеряков!

"Ну почему вы не прочитали это на защите!" - огорчился Михаил Григорьевич…

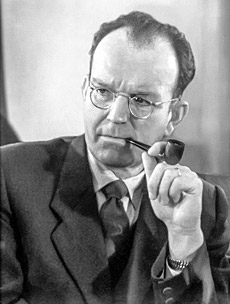

Далеко идущие последствия имела и гипотеза, высказанная в том году Бруно Понтекорво. Речь идет об осцилляциях нейтрино. Ее существование было доказано экспериментально, как и существование антинейтрино, а также то, что они не тождественны друг другу. Внимание Бруно Максимовича привлекла статья А.Пайса и О.Пиччиони, в которой авторы рассмотрели возможность превращения нейтральных К-мезонов из частицы в античастицу и обратно, и он предположил, что то же самое может происходить и с нейтрино. После того как стало экспериментальным фактом существование разных видов нейтрино, Бруно Максимович отредактировал свою гипотезу и продолжал ее совершенствовать по мере того, как об этой частице становилось известно всё больше и больше. И лишь Паркинсон, который подтачивал его здоровье последние 15 лет, не дал ему возможность досмотреть эту историю и узнать, что осцилляции нейтрино обнаружены в эксперименте.

P.S. Подводя итог уходящему году, Дмитрий Иванович написал в дневнике: "Закончился Совет и сессия Комитета полномочных представителей. Радует дружная, теплая атмосфера, "чувство плеча" - все рассматривают как свое дело, кровное и верное. Это, может быть, самый большой итог этой сессии. Морально-политическая победа над скептиками, вроде профессора Л.Инфельда5, который совсем изменился и вместо прежних саркастических замечаний говорит об излучении Институтом идей и мыслей. Впереди большая еще работа, но главное - вместе и тесней, сомкнутым строем…"

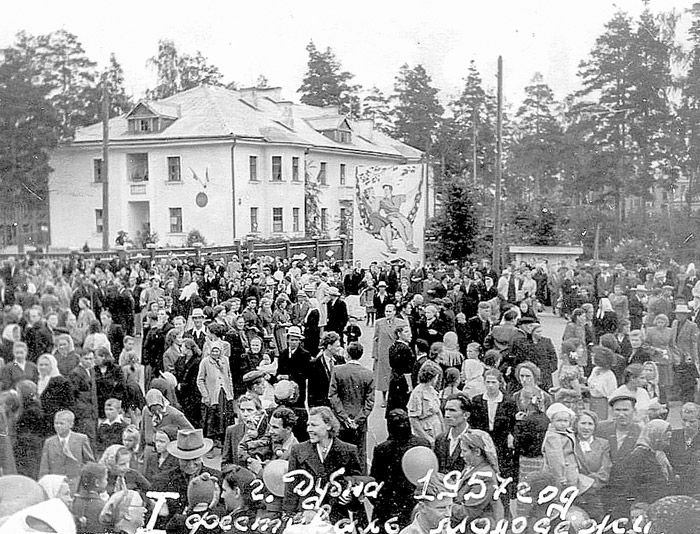

Не одна наука сближает народы. Сблизил их и VI Международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший тем летом в Москве. Участники фестиваля дали концерт в Дубне. Репортаж об этом событии стал первым кинопродуктом самодеятельной студии "Дубна-фильм". Вместе с фестивалем в культурную жизнь Дубны ворвался рок-н-ролл...

Примечания

1 Не было ядерной физики и в Албании, но сама физика была, и на заседаниях Ученого совета эту страну представлял заведующий кафедрой Тиранского университета Петрак Пилика. Последний раз он отметился на Ученом совете в 1961 году, и на этом албанский след в истории институтской Дубны обрывается. Участие этой страны в ОИЯИ оказалось чисто символическим (лаконичная запись в рабочем журнале Дмитрия Ивановича: "Албания -273°С").

2 Д.В.Ширков писал: "Запускающим импульсом для Николая Николаевича явилось появление краткой заметки Купера, в которой было предположено, что основой феномена является корреляция электронных пар, обязанная взаимодействию с ионным остовом... Н.Н. сразу увидел аналогию с феноменом парных корреляций бозонов в его теории сверхтекучести. Взяв за основу гамильтониан Фрелиха взаимодействия электронов с возбуждениями электронной решетки и модифицировав свое (u,v)-преобразование из теории сверхтекучести на случай фермионов, Боголюбов использовал новый виртуозный прием…"

3 Как заметил А.В.Ефремов, фактически это было первое наблюдение кумулятивного эффекта в ядерной физике, открытого В.С.Ставинским в начале 1970-х.

4 Этот эпизод из истории дооияевской Дубны вдохновил писателя Николая Асанова на три главы в повести "Богиня победы" - писатель познакомился с Михаилом Григорьевичем на отдыхе в Коктебеле. Герой повести, молодой талантливый физик Алексей Горячев приезжает в подмосковную Дубну в надежде подтвердить сделанное им открытие:

"- Значит, вы все-таки выделили их? С какой частотой они появляются?

- Одно событие в десять минут.

- Не густо! И вы хотите выяснить, не было подобное в наших опытах?..

...В лаборатории этот грузный человек с печальными глазами поэта..."

5 На 1-й сессии Ученого Совета ОИЯИ в сентябре 1956 года Леопольд Инфельд играл роль "адвоката дьявола": после каждого выступления он брал слово и вставлял очередную "польскую шпильку" - сначала говорил, что ему всё очень понравилось, а потом разносил в пух и прах всё то, что ему так понравилось (по воспоминаниям Честимира Шимане - полвека спустя).

Александр РАСТОРГУЕВ