Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |

Газета основана в ноябре 1957 года

| |

|

Номер 27 (4775) от 24 июля 2025: |

Новый проект

"Архивный импульс":

как след превращается в событие

Рано или поздно (и лучше бы, конечно, рано, но уж тут - как будет) приходит понимание: архивы заводить все-таки стоит. И вопрос тут не про "трястись над рукописями", а про то важное, что приходит с осознанием неизбежности сохранения следов прошлого. И чем старше человек, дело или организация, тем отчетливее проступают контуры архива. У Мишеля Фуко, которого мы тут часто поминаем, есть понятие "другого пространства", или гетеротопии. Его главная характеристика - накопление другой реальности. Архив накапливает следы прошлой жизни (как парк накапливает природу, а детский сад - детство). И если он правильно устроен, то он накапливает прошлое.

В будущем году ОИЯИ отметит 70 лет своей жизни. И конечно же, административный архив Секретариата, где находятся документы обязательного хранения, протоколы, официальные письма, бумаги из отдела кадров - у Института имеется. Но в его функции не входит сбор устной истории, организация исследований и в перспективе - исследовательских резиденций. Плюс ко всему - у административного архива катастрофически мало места для хранения обязательных материалов, и не за горами то время, когда оно и вовсе закончится. Одним словом, наделить архив Секретариата функциями исследовательского исторического в данный момент практически невозможно.

Далее - в лабораториях есть мемориальные кабинеты отцов-основателей. И многие сотрудники сохраняют в своих кабинетах и памяти подлинные следы прошлого, по которым можно изучать не просто историю Института, но путь превращения закрытой лаборатории в международный институт, выход на новые рубежи ядерных исследований, становление Дубны как города ученых и территории международного сотрудничества.

|

| Галина Орлова |

Вышкинский десант начал составлять карту распределенного хранения, чтобы понять, как действовать дальше. Несколько магистрантов занялись разбором кабинета уже не существующего сектора синхрофазотрона, а также занялись составлением описи архива в мемориальном кабинете Г.Н.Флёрова, работали с "Раздумьями" Блохинцева и с архивом письменного стола Ю.П.Мерекова…

Прошлогодний заход "в архив" оказался успешным, и по сути это стало отправной точкой в создании исторического архива. А также появилось понимание, что исторический архив будет работать в тесном сотрудничестве с Высшей школой экономики, а с мая нынешнего года - еще и с университетом "Дубна": студенты из Вышки и университета будут приходить в архив на практику и принимать участие в проектах. В результате с начала 2025 года уже три команды студентов усиливали своими действиями присутствие исторического архива ОИЯИ, помогая ему встать на крыло. Всё вместе это стало решающим фактором в необходимости проведения летней школы, а также лишний раз позволило убедиться, что исторический архив в Институте можно создать, только объединяя усилия.

Архивная школа-лаборатория стала возможной потому, что ОИЯИ решил ее поддержать, а в Вышке заявка на ее проведение победила в конкурсе летних школ, который проводил факультет гуманитарных наук. Плюс ко всему Архив РАН оказал методологическую поддержку школе и направил своих сотрудников для обеспечения архивной работы и передачи технологий архивации.

Был объявлен конкурс. В результате на место претендовали два человека. Широкой получилась и география заявок: от Ташкента до Армавира, от Тюмени до Венеции. Дисциплинарный круг тоже вышел не мал - от историков и профессиональных архивистов до архитекторов и юристов. Очень ценным оказалось и то, что в работе школы решили принять участие и физики: так сотрудник ЛНФ Димитър Черешков успешно прошел конкурсный отбор и вошел в число участников.

В начале июля в Дубну съехались 36 студентов и аспирантов из разных вузов страны, которые захотели поработать в архиве и понять, что он такое. Рабочий и творческий костяк школы составили магистранты и аспиранты Вышки - они же выступали в роли кураторов девяти площадок.

- В чем смысл школы? - говорит соруководитель архивной школы Галина Орлова. - В том, чтобы в архив физиков могли войти представители самых разных специальностей, быть полезными и найти для себя архив интересным. Поэтому каркас школы - как архитектурная конструкция - собирается из модулей: архивный ликбез вводит в основы архивирования, учит отличать опись от списка и не бояться документов. Оияйский ликбез позволяет сократить дистанцию до физического института и ядерного века всякому, даже гуманитарию. Вечерние лекции вводят в контекст большого ХХ века, где возможны и гегемоны-физики, и крупномасштабные научно-технические программы, воспринимающиеся как передний край современности. И только на этом фоне - при учете знакомства с лабораториями, наследниками и хранителями - становится возможным перемещение незнакомцев в архив. Перемещение, которое предполагает сначала собирание и сохранение следов (архивацию), а потом - приведение архивов в действие (исследовательское, артистическое, кураторское) - то есть активацию. Уникальность нашей архивной школы не в том, что есть лекторий, а на стадии активации есть проекты - такое обычно бывает на школах. А в том, что всё это выстраивается вокруг архива. И что архив становится и средоточием, и публичным пространством особого рода. Ричард Сеннет говорил, что город - это место, где встречаются незнакомцы. Наш город - это архив.

Остается добавить, что участники "Архивного импульса" принесли историческому архиву еще и немалую практическую пользу. Появилась 71 новая единица хранения, были сделаны описи материалов в мемориальных кабинетах Флёрова и Франка, отсканирована значительная часть журналов синхрофазотрона, разобран архив физика-теоретика А.Л.Куземского, получены договоренности на проведение серии биографических и экспертных интервью… Одним словом, проделан серьезный объем работы для того, чтобы след превратился в событие.

И у Первой летней архивной школы, которая прошла в Дубне с 6 по 12 июля, это получилось.

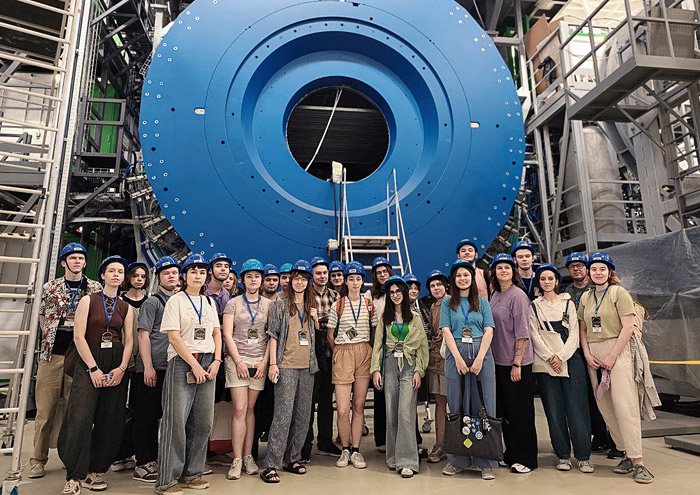

Экскурсию проводит Мария Пилипенко

Говорят участники школы

Иван Непряхин, научный сотрудник отдела комплектования Архива РАН:

"Что такое архив? Часто приходится слышать, что это некое темное, полусекретное место, доступ в которое многим закрыт. Каждый раз, говоря о своей архивной работе, я встречаю удивленные взгляды и отвечаю на вопрос "не скучно ли там работать?" Даже некоторые друзья представляют себе, что вся моя работа проходит в маленькой коморке, освещенной тусклым светом, а я в этой полутьме пытаюсь разобрать выцветшие записи неизвестных лиц. Эта картина - яркий пример того, какая большая дистанция возникла между архивами и обществом, хотя последнее часто ожидает новых документальных открытий, ждет ответа на загадки прошлого…

И эту дистанцию (даже среди профессиональных историков) была призвана преодолеть прошедшая в начале июля летняя школа "Архивный импульс". Мне, как сотруднику Архива РАН, было очень любопытно и одновременно ценно стать одним из кураторов подготовки "архивных россыпей" в доступные для исследователей фонды организуемого Исторического архива ОИЯИ. И было радостно видеть, как на архивную школу приехали историки, архивисты, социологи, культурологи и физики. В такие моменты приходит вдохновение: не только ты считаешь архив интереснейшим местом, в котором можно "потрогать" ушедшие эпохи и лучше их понять.

Для меня красной нитью, проходящей через все мероприятия школы, стал вопрос памяти. Не важно, где и как работали участники: разбирая архивно-библиотечные мешки А.Л.Куземского или просматривая цифровой фотобанк А.К.Курятникова, сортируя документацию в мемориальных кабинетах И.М.Франка и Г.Н.Флёрова или собирая материалы в коморке синхроциклотрона - независимо от работ все обращали внимание, что архив - это память.

Архив - место сохранения памяти о людях, которые жили в разные исторические эпохи и творили их. Это пространство, которое бережно помнит о людях и не дает забыть о них. Хочется выразить искреннюю надежду, что совсем скоро ОИЯИ обретет такое место памяти, в обустройстве которого примут участие как сами физики и жители Дубны, так и доброжелательные партнеры - Вышка и Архив РАН.

Так сохранится целый мир, который некоторым кажется прошедшим и утраченным".

Татьяна Даутова, аспирантка-социолог НИУ ВШЭ:

"Я ожидала, что школа мне позволит поближе познакомиться с навыками работы в архиве и понять, как я могу интегрировать это в свою диссертацию, то есть представляла это как форматное повышение квалификации, где мне расскажут и покажут готовые сценарии. Я переживала, что мне будет скучно изучать физиков! И что в итоге? Всё оказалось интереснее, чем я могла представить: пришлось творчески ориентироваться на ходу, отталкиваясь от собственных представлений об исследованиях, и на то, как эмпирический материал раскрывается в реальности - не только в форме того архива, который оказался на руках, но и в форме того, что мы начали собирать сами, беседуя со свидетелями и участниками событий. И в более широком смысле - школа не просто подарила уникальный архивный и исследовательский опыт, но и по-настоящему влюбила в новый объект исследования, в причастных людей, в город Дубну. Хочется возвращаться. Огромное спасибо!"

Яна Паршина, НИУ ВШЭ:

"Техническая задача сканирования серии журналов синхрофазотрона 1960-х годов обернулась драматичным переосмыслением взаимодействия с техникой, личной истории труда и процессуальности своего "я". Рядовая задача сканирования страниц, исчисляемых тысячами, поставила участников процесса перед вопросом о природе своих действий. Дружеская коммуникация сменилась попытками адаптировать индивидуальную телесность к механическому стилю жестов до фонического воспроизведения ритма сканирования. Неизбежность размышлений об отчуждении личного инерционно вырождалась в эмансипаторный нарратив об освобождающей силе труда. Ощущение придаточности своих тел технике вписывалось не только в конкретную ситуацию сканирования, но и в общее дыхание ОИЯИ. В конечном счете призраки архива, за которыми следовали участники школы, для специфичного и островного трека оказались не более чем узнаваемыми клерками-участниками аудиовизуальными слепками сканера второго корпуса ЛФВЭ".

Софья Сороколетова, РГГУ:

"Мы работали над архивом физика-теоретика А.Л.Куземского. Теория чаще всего ассоциируется с книгами, этот случай не стал исключением. Александр Леонидович был разносторонним человеком, и к каждому вектору своего увлечения он приобретал большое количество литературы, с которой впоследствии мы и работали. Это удивительное проникновение в жизнь ученого через его читательское увлечение - проявление человеческого через большой объем личных бумаг и книг…"

Роман Абрамов, социолог, профессор НИУ ВШЭ, сотрудник Института социологии РАН:

"Собственно, то, с чем я имел дело вместе с коллегами еще не является архивом, или можно сказать, является архивом в потенциале, поскольку представляет собой (не)организованный массив бумаг с иными материальными вкраплениями, собранный и/или структурированный не нами и для других, отличных от наших, целей. Мы же осуществляем добычу, изменение, преобразование, новое упорядочивание и перемещение материала из этого массива в другой, который становится видим нам, но может показаться таким же непрозрачным для кого-то в будущем.

В этом отношении трудно сказать, где начинается архив и где он заканчивается, или в какой момент мы можем назвать что-то архивом. Архивация - это длящийся процесс, у которого, возможно, есть начало или, как минимум, промежуточный запуск, но практически никогда нельзя сказать о его завершении. Невозможно собрать полный архив ушедшего человека, организации, страны, города, сообщества - это по-борхесовски невыполнимая задача. Но можно продолжать и длить вовлечение в архив, рискуя быть поглощенным архивом, оставшимся неразгаданной вещью в себе.

Мне вспоминаются фрагменты из "Соляриса" С.Лема (которого любили читать в 60-х физики и лирики), посвященные кризису соляристики, симптомом которого стало разрастание библиотек, публикаций и архивов, материалы которых так и не смогли дать ответ, с чем же исследователи имели дело. В этом отношении, возможно, архивация накопленного в Институте - это и создание видимого знания из сокрытого, и освобождение пространства организационного бессознательного для будущего.

И вот что писал Лем: "Это было время стремительного разбухания и разрастания архивов, картотек микрофильмов. Одна за другой отправлялись экспедиции, оснащенные всевозможной техникой - самопишущими регистраторами, отметчиками, зондами, - какую только могла дать Земля. Иногда в исследованиях одновременно участвовало больше тысячи человек. Однако уже в то время, когда темп неустанного накопления материалов всё еще возрастал, идея, некогда воодушевившая ученых, становилась всё более бесплодной. Начинался период (который трудно точно определить по времени) упадка соляристики".

Елена Малая, научный сотрудник Исторического архива ОИЯИ:

"Летняя школа "Архивный импульс" стала в некотором смысле экспериментальным событием. В кругах гуманитариев давно существуют исторические, этнографические и фольклорные школы, но архивной до недавнего времени не было - но вот она появилась! Соорганизаторами выступили Архив Российской академии наук (АРАН) и НИУ "Высшая школа экономики".

Оглядываясь на "школьную" неделю, я снова погружаюсь в ее стремительный ритм. Утро начиналось с работы на девяти архивных площадках, а до этого нужно было проверить, всем ли хватает папок, конвертов, сканеров, подходит ли структура описи для каждой коллекции документов. После полутора часов архивации и систематизации документов участники шли на кофе-брейк и архивный ликбез - короткие 40-минутные лекции. После обеда работа на площадках возобновлялась с новой энергией. Вечером - часовая лекция, а в 19:00 - открытая полуторачасовая лекция в Доме ученых. Завершали день "арбузные разговоры" - неформальная планерка, где мы подводили итоги (и, соответственно, ели арбузы). Программа была настолько насыщенной, что у меня к вечеру силы порой оставались только на арбуз, но при этом многие участники просили даже увеличить время архивной работы, а после лекций с энтузиазмом включались в дискуссии.

"Арбузные разговоры"

Для меня самыми важными стали две вещи. Во-первых, возможность с помощью участников школы ускорить систематическую архивную работу, начатую в ОИЯИ с февраля. Вместе с Анастасией Гольдштейн мы разбираем архивы мемориальных кабинетов великих физиков, записываем воспоминания и интервью с ветеранами Института, составляем описи фото- и видеоколлекций, систематизируем фонды ушедших сотрудников и подбираем материалы для исторических выставок. Но двое - это не тридцать пять: именно столько человек помогали нам во время школы! За неделю совместной работы мы описали сотни единиц документов, разработали решения для архивирования и ведения описей разных фондов, а также пришли к важным методологическим и аналитическим выводам.

Вторая важная вещь - возможность поделиться с участниками школы моей любовью к дубненским сюжетам и людям, а также увлечением историей советской науки и техники. Я хотела передать то тепло, с которым нас встречают в лабораториях, делятся историями, архивными находками, показывают музейные уголки и поддерживают в наших путешествиях во времени.

Хочу выразить огромную благодарность всем участникам школы, лекторам, экспертам и консультантам из Института, помогавшим нам в архивной работе, а также жителям Дубны, посещавшим наши открытые мероприятия".

Материал подготовила Анастасия ГОЛЬДШТЕЙН