Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |

Газета основана в ноябре 1957 года

| |

|

Номер 23 (4721) от 13 июня 2024: |

Их имена - в истории Института

Продолжая диалог с Николаем Максимилиановичем

6 июня в аудитории имени Д.И.Блохинцева ЛТФ ОИЯИ состоялся семинар памяти профессора Н.М.Плакиды. На семинар собрались сотрудники лабораторий теоретической физики, нейтронной физики и информационных технологий ОИЯИ.

|

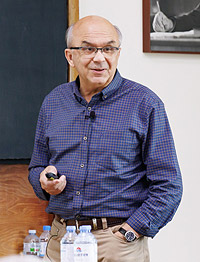

| Виктор Аксёнов |

"Николай Максимилианович занимался многими научными задачами, но в научном мире он широко известен двумя главными результатами - теориями ангармонических кристаллов и сверхпроводимости", - подчеркнул Виктор Лазаревич. В построение ангармонической модели вместе с Боголюбовым и Плакидой свой вклад внес и докладчик. В 1966 году началась работа над проектом ИБР-2 и через пару лет речь зашла о разработке научной программы реактора. "В отделе В.Г.Соловьева, где мы тогда работали, проводился годовой отчет, на котором каждый сотрудник должен был отчитаться - что он сделал в этом году для ИБР-2", - вспоминал В.Л.Аксёнов. Возникшее сотрудничество ЛТФ и ЛНФ продолжалось, в чем мы воочию убедились, - на семинаре были продемонстрированы фотографии визитов теоретиков на создававшиеся и работающие экспериментальные установки ЛНФ.

Открытие в 1986 году высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) вызвало взрыв активности теоретиков. Виктор Лазаревич рассказал, что Н.М.Плакида, который начинал научные исследования со сверхпроводимости, говорил, что наступил его час. Многие базовые понятия теории были заложены Н.Н.Боголюбовым в его фундаментальных работах по статистической механике и сверхпроводимости. "Наши совместные с Николаем Николаевичем и Н.М.Плакидой статьи в 1988-1990 годах, отметил В.Л.Аксёнов, основывались на этих работах с добавлением механизма структурной неустойчивости".

Следующий этап начался после того, как в лаборатории участвующего в семинаре Е.В.Антипова в МГУ синтезировали в 1993 году соединение, позволившее перевести температуру ВТСП на уровень 150 К. Начались исследования структурных особенностей новых сверхпроводников на ИБР-2. Николай Максимилианович целиком погрузился в эти исследования, что завершилось успехом. В.Л.Аксёнов познакомил собравшихся с теорией Плакиды - кинематического спин-флуктуационного механизма ВТСП в системах с сильной корреляцией электронов.

О педагогическом таланте своего учителя докладчик рассказал так: "Мы довольно много ездили - на конференции, школы, и всегда он горел желанием кому-нибудь что-нибудь рассказать. И удивительная вещь: люди - не студенты, а профессора - его слушали взахлеб, на любой школе за ним ходил хвост желающих получить знания. Он был выдающимся педагогом".

|

| Виктор Юшанхай |

|

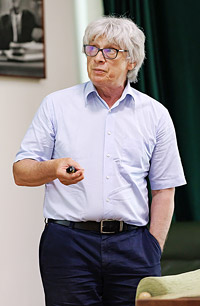

| Анатолий Балагуров |

В конце 1990-х были открыты манганиты с колоссальным магнетосопротивлением, и многие теоретики и экспериментаторы переключились на изучение этого явления. Занялись этим и в ЛНФ вместе с коллегами из Курчатовского института, которые открыли гигантский изотопический эффект в манганитах. В заключение Анатолий Михайлович рассказал о том, чем занимается с коллегами сейчас, - сплавами с эффектом гигантской магнитострикции. И пояснил, что пытался привлечь к этому явлению Николая Максимилиановича, но он тогда был сильно занят сверхпроводниками.

|

| Евгений Антипов |

"Лет 30 назад началось наше сотрудничество с ЛНФ и с теоретиками, общение с Плакидой было достаточно интересным. Но сегодня я хочу рассказать о том, чем мы занимаемся последние 15 лет назад, и цель моего выступления - организовать более интенсивное сотрудничество в новой области", - так начал свое выступление Е.В.Антипов (МГУ, Сколтех). В докладе "Металл-ионные аккумуляторы: проблемы и перспективы" он обрисовал состояние дел и перспективы развития этой отрасли.

О Н.М.Плакиде и теории полярона рассказал В.Д.Лахно (Институт математических проблем биологии РАН). С начала 1980-х он сотрудничал с коллегами в ЛТФ, делал расчеты на ЭВМ БЭСМ-6 в ЛВТА. "Николай Максимилианович был суперпрофессором, но он не занимался классическим поляроном, которым занимались мы. Могу сказать, что он был лидером в изучении ВТСП, а его книга - лучшая в этой области, это энциклопедия по физике ВТСП. Я обратился к нему с вопросами по теории сильной связи, мы их обсуждали, я готовил ему ответ, но он неожиданно ушел из жизни. Полярон - составная частица, это фермионы и бозоны. К сожалению, с Николаем Максимилиановичем мы это обсудить уже не сможем, но для меня он живет в своих книгах".

Виктор Лахно (справа)

Ольга ТАРАНТИНА,

фото Елены ПУЗЫНИНОЙ